三国志【蜀の五虎大将】に数えられたのは5人ではなかった!? 関羽、張飛、趙雲に並ぶものたち・・・

ここからはじめる! 三国志入門 第116回

五虎大将は五人ではなかった?!衝撃の一文が

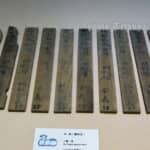

さて、その「五虎大将」だが、いつごろから語り継がれていたのか。『三国志演義』には、いろいろなバージョンがあるのだが、最初にひも解くのは『三国志演義』の旧版「李卓吾(りたくご)本」と呼ばれるもの(明代の『李卓吾先生批評三国志』)。いま広く出回っている「演義」よりも少し古いバージョンだ。・・・読んでみると、驚くべき事実が記されている。

関羽・張飛たちと併記される魏延の名前に、続けて「五虎」の文字がある。『李卓吾先生批評三国志』(九州大学附属図書館所蔵)より

「関,張,趙雲,黄忠,馬超,魏延等,勇冠三軍而為将,号曰,五虎」

同列に魏延の名前がある。すなわち、関羽・張飛・趙雲・黄忠・馬超・魏延ら三軍の勇将を「五虎」と称した・・・。魏延もその一員として扱われているのだ。

しかも「五虎」なのに、なぜか6人・・・ということは、五虎とは数の概念でなく、トップ6がそう呼ばれたのか。それとも文中にある「関張」つまり関羽張飛を一人と数えたのか、単に原著から写し間違えて誤植が残ってしまったのか。

残念ながら・・・というべきか『三国志演義』の現行バージョン(毛宗崗本)では、あくまで先の5人が五虎大将、それにつづいて「魏延を漢中太守とした」と、冒頭の表記どおり区別のうえ、修正されている。

つづいて、さらに古い「嘉靖本」(『三国志演義』最古の1522年の刊本)をもとに印刷された本を見たところ「封関、張、馬、黄、趙、為五虎大将,魏延漢中太守」と表記されていることが確認できた。魏延の「五虎」描写は、一部の系統の本にみられるだけかもしれない。ただ上記のように序列が、新しい「演義」と違い、馬超が3番目で趙雲は5番目になっているのが興味深い。

『三国志演義』の原型となったという『三国志平話』(元代)はどうか。そこにも「封五虎将」と、劉備が5人を「五虎将」に封じるくだりが書かれている。序列は馬超が3番目で趙雲は5番目。だが、そこでは魏延の名前は挙がらない。「平話」の魏延は「反骨の相」のエピソードなどもなく、あまり目立たないのだ。

関羽が「新入りの馬超は張飛・黄忠と互角だが、わしには及ばんらしいな!」と喜ぶ展開はあるが、黄忠を老兵扱いはしない。「平話」でも、黄忠と関羽の打ち合いは描かれているが、じつは本書の黄忠の強さは尋常ではない。関羽・張飛・魏延の3人がかりで落馬させ、降伏に追い込むという馬鹿にできない実力を持つのだ。

結論として、魏延を五虎大将の一員とするものが『三国志演義』の旧バージョンの一部にみられた。この事実に、よろこぶ読者もおられようか。

魏延が五虎将の一員になっていた懐かしのゲーム

「天地を喰らうII 赤壁の戦い」のパッケージ(プレイステーション版)より ©本宮ひろ志 ©サード・ライン ©集英社 ©CAPCOM CO., LTD. 1992, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

ここから余談になるが『天地を喰らうII 赤壁の戦い』(1992年/カプコン)というアーケードゲームでは、馬超が不在で魏延が五虎大将軍の一人として扱われ、プレイヤーキャラ化されていた。

「赤壁の戦い」をテーマとしたゲームだから魏延が選ばれたという解釈もあるが、そもそも黄忠の加入も「赤壁」の後。なにより原作『天地を喰らう』には、黄忠も魏延も登場しないまま終わったので、本作用に描かれたオリジナルキャラ(ファミコン版とも顔が異なる)だった。

このため、「演義」の未読のユーザーが五虎将のメンツを勘違いしていたという話も聞く。少々罪な話だが、解説したとおり、いちおうの根拠はあったのだ。

正史・演義とも、馬超の劉備軍加入はいちばん遅い。荊州にいた関羽と彼が顔を合わせたことはなく、関羽も「五虎大将」の結成から1年持たずに世を去ってしまった。だが魏延を一員とすれば夢の劉備軍五人衆(ファイブ)は、荊州時代に揃っていた。

そう考えるとゲームの解釈も無理なものではなかった・・・と、いえそうである。

- 1

- 2

のコピー-150x150.jpg)